Tech Spirit Barcelona. Más de 140 ponentes y 60 conferencias

La 4a edición del evento de referencia de la comunidad

Yo había contemplado muchas veces durante los últimos años la imagen de ese hombre –hoy abatido– con uno hoja de papel en la mano y la mirada distraída que ansiaba que la lectura de aquella carta se prolongara tanto tiempo cómo fuera posible, imitando un niño que se deleita con uno dulce y vuelo que el placer se prolongue; uno placer, sin embargo, que aquel día voy ver transformarse en dolor. El Manuel después de leer las cartas, de forma ritual, siempre se levantaba, movía la cabeza como despedida y se marchaba sin decir ni una palabra. Sin embargo esto, aquel día me voy estremecer cómo nunca. El Manuel va leer y re- leer la carta haciendo pausas en las que su mirada se perdía en el horizonte.

Finalmente me miró y con lágrimas en los ojos me dijo: – soy bisabuelo. Me quedé mudo. En los 10 años que Manuel había venido al taller a recoger esa correspondencia nunca había hecho ningún comentario sobre el contenido. Por el mata-sello yo intuía que las cartas provenían de Buenos Aires. Durante años no habían dejado de llegar mensualmente, y aunque no sabía exactamente quién las enviaba, tenía muy claro el porque de esa comunicación periódica con el Nuevo Mundo.

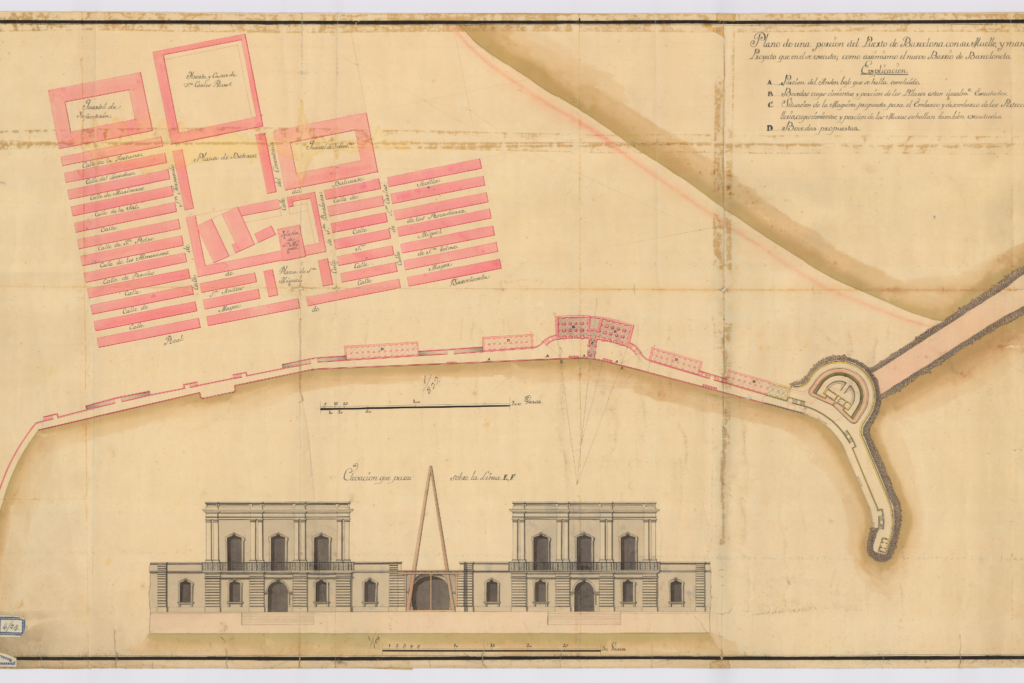

En principios del siglo XX, el puerto de Barcelona estaba en plena expansión. Las mercancías se acumulaban a los muelles mientras los barcos esperaban ser descargados y cargados y los carros comenzaban a distribuir la carga por toda la ciudad. En el puerto estaban los pailebotes, los viejos “Libertis” con sus plumas de carga a modo de grúas, todo tipo de barcos de vapor y de vela, además de que había anclados en la bahía fuera del abrigo de la escollera que empezaba a crecer y dónde buscaban uno cobijo los grandes cargueros frente a una posible tormenta.

Entonces la carga y la descarga se hacía a mano, o mejor dicho en “espalda” de los estibadores, unos hombres rudos con una fuerza descomunal, que ayudados de veces por unas grúas tan rudimentarias como ellos mismos, hacían un trabajo por el que todavía hoy se les tiene una sentida admiración.

El transporte llegaba y se marchaba de los muelles continuamente. Los carros tirados por viejos caballos percherones que con paso lento viene- anidan de los aserraderos de Horta, Badalona, la Conrería o San Andrés no paraban de entrar y salir del puerto transportando un solo tronco de seis metros de largo, un metro de diámetro y hasta quinientos kilos de peso. Se tardaba el día entero en hacer el recorrido: cargar, bajar al puerto, descargar y volver al aserradero. Otros carros transportaban botas de vino, de aceite, de olivas y otras mercancías que se iban ninguna al Nuevo Mundo.

La cosa es que entre cargar y descargar un mercante que haz la ruta a Sudamericano se podía tardar de 12 a 15 días, 20 o 25 en atravesar el océano Atlántico y unos 15 días más al volver a cargar y descargar al sitio de destino. Los marinos aprovechaban estas quincenas por des- cansar y ver a la familia previendo el tiempo largo que pasarían a la mar sin verlos.

Sin embargo, cuando los barcos atracaban a los puertos de ultra- mar, a pesar de ser toda la tripulación española cómo también la naviera, muchos marinos portados por estas largas separaciones y el tiempo compartido tierras allá habían formado una otra familia al país de destino y habían mantenido en secreto la existencia de esta otra familia en el país de origen, a modo de confirmación del dicho que les marineros tienen “una novia en cada Puerto”.

Los tiempos no eran los actuales y no era demasiado complicado llevar esta doble vida. Hasta y todo podían mantener ambas familias con el contrabando, que les permitía llevar productos que no se podían encontrar aquí y que estaban mucho cotizados al mercado negro, la algo que les generaba unos ingresos extras que complementaba el sueldo de estos “bígamos transoceánicos”.

Pero nada dura eternamente, la Barceloneta era uno extremo de aquel puerto que evolucionaba día tras día. Empujada por unas transformaciones que no paraban de producirse y arrastrándola hacia unos cambios imprevisibles a los que los suyos habitantes miraban de acostumbrarse con resignación. Todo y así, nadie estaba preparado por lo que se acercaba. Jugo cedió de repentino.

Primero va ser uno toque de bocina, fuerte, largo, compadeciendo como el ge- meco de un animal herido de muerte. La causa del gemido va ser precisamente el inminente final de una época, de uno estilo de vida y de una forma de trabajar. Hubo lo suficiente con uno golpe de bocina y nuestro mundo cambió en un cerrar y abrir de ojos. Entonces se va ver.

Un camión, motor de gasolina, carrocería de madera, capacidad por transportar cinco troncos y posibilidad de realizar cinco viajes de ida y vuelta al día. Los quince días de carga y des- carga van pasar a ser tres o cuatro como mucho. Toda una industria de servicios que dependía del transporte tradicional comprender que tenía los días contados: caballerizas, veterinarios, fabricantes de carros, conductores, campesinos, fabricantes de piensos, herreros, así como utensilios cómo ahora herramientas, bridas, aperos y cueros, es decir uno joder de oficios y utensilios desaparecieron de un día por el otro.

Todo el mundo vaticinaba el fin del mundo, una crisis mucho grave que dejaría sin trabajo el 60% de la clase obrera.

Pero el tiempo demostró que se equivocaban, la industria del automóvil dio trabajo a medio mundo, aunque eso sí cambiar la vida de aquellos hombres con dos familias, que eran cientos sólo a España. Y es que dado que los barcos sólo permanecían entre tres y cinco días atracados en el puerto, los marineros tenían que escoger una base y elegir con qué familia querían pasar el mes de des- perros a los que tenían derecho después de cada viaje.

La mayoría eligieron Barcelona porque además de mujer e hijos también tenían los padres, los hermanos y el resto de la parentela. Fue muy duro, sobre todo cuando se tuvieron que jubilar y van por derecho toda esperanza de volver a ver a la familia del otro lado del Atlántico. Y fue de esta nueva situación de la que voy ser cómplice.

Unos cuántos marineros jubilados de la Barceloneta me pidieron si podían domiciliar la correspondencia en mi taller. No me pude negar, aquellos hombres me habían recomendado a las compañías en las que habían trabajado para que me encargara de los trabajos de sus barcos y que no las encargaran en otros talleres fuera de Barcelona. Así que acepté. Durante años me convertí en el apartado de correos de los viejos marineros que se pasaban por el taller y se sentaban en el taburete de la entrada donde la hacíamos charlar. De veces, coincidían dos o tres y charlaban entre ellos y enriquecían mi mente y mi alma con las historias de países de los que no sabía nada. Poco en poco van ir desapareciendo todos, unos van morir, otros van salir de casa con la excusa de ir a comprar tabaco y no volvieron, estos últimos fueron los que habían escogido mal el lugar donde debían quedarse y quisieron enmendar el error.

Cuando esto ocurría siempre allí había una carta que no obtenía respuesta. Pasado el tiempo podía llegar la segunda, pero ya no los deberían más. Entonces, yo las quemaba sin abrirlas por respeto; al fin y al cabo, nadie no las reclamaría.

Ese día, Manuel desató parecer por la esquina de la calle Proclamación, se tambaleaba cómo si fuera bebido; yo sabía que no era eso y pensé que la próxima carta no tendría respuesta. Va llegar la primera y treinta días después la segunda.

Fui un par de veces a su casa; el último mes no se ha- vía salvo la cama. Yo llevaba las dos cartas en el bolsillo y voy tratar de enseñarle los sobres disimuladamente, pero él movía la cabeza de un lado a otro negando, razón por la que las voy volver a guardar esperando que se recuperara, aunque sabía que ese viejo marinero que ha- vía pasado la mitad de su vida preguntándose si había escogido la opción más acertada nunca más volvería a sentarse en aquel taburete, que voy quemar al abrir el taller al día siguiente.

En el entierro de Manuel no va haber carros de caballos; el traslado del féretro desde del tanatorio de Sancho de Ávila a la incineradora de Montjuïc se hizo en un «Mercedes» moderno. Le voy dar el pésame a la viuda –compañera inseparable del viejo marinero– que en los ochenta y siete años no veía el momento de reunirse con su querido, ajena –creo– al hecho que, si en ese hombre le hubieran practicado una autopsia, hubieran descubierto que tenía el corazón roto.

Cuando le apreté la mano en el su único hijo para darle el consuelo, le puse las dos cartas en el bolsillo de la americana.

–Eso es de tu padre, no las abras ahora, mejor cuando estés solo. Va poner cara de sorpresa. Él nunca entendió porqué siendo hombre de pocas palabras su padre pasaba tantas horas al mío taller, pero nunca va osar preguntarle.

No volví a ver a Benito, el hijo del Manuel, fines dos años más tarde. Me vino a ver después de un viaje de trabajo; era ingeniero de minas y viajaba por todas partes.

–Él siempre nos hablaba de ti. Yo de veces estaba celoso porque le daba mucha importancia a tu trabajo y ningún ni una a la mía. Voy encontrar todas las cartas y cuando las leí lo voy entender todo. He convivido cincuenta años con el mío padre y ahora me doy cuenta que no el conocía, que no sabía casi nada de él.

–A mí me hablaba siempre del su hijo. Estaba bastante orgulloso de tú y de la tuya trabajo. Te lo bien aseguro.

Fuimos a comer juntos al bar Pepita de la calle Andrea Doria, a cerca del taller, vamos estar hablando cerca de dos horas y después nos despedimos con un fuerte abrazo; con los ojos llenos de lágrimas y la voz estrangulada en bastantes penas va poder pronunciar una palabra… «Adiós».

También puede interesarte

La 4a edición del evento de referencia de la comunidad

El único estudio de Pilates Reformer de la zona marítima

Exjugador y Coordinador del fútbol base del RCD Espanyol Inicialmente

Más artículos

Celebrar la Navidad es una de las tradiciones más queridas de Marina Puerto Viejo. Y

Al lado de uno contenedor de la basura me voy encontrar una maleta de la

Del 9 de noviembre al 10 de febrero de 2024. Con motivo de la celebración

La cesta de “La Garba”, sorteo el 5 de Enero a las 12h. Vienen días

| Cookie | Duración | Descripción |

|---|---|---|

| _ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |

| _ga_2DMP7XMBDL | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |

| Cookie | Duración | Descripción |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |

| CookieLawInfoConsent | 1 Año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |

| elementor | nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |